La Commune

- Cyril Cavalié

- 11 avr. 2021

- 49 min de lecture

Dernière mise à jour : 6 janv. 2022

Petit rappel chronologique pour situer les chansons

19 juillet 1870 : déclaration de guerre de Napoléon III à la Prusse. Pour l’occasion, le chancelier de Prusse Otto Von Bismarck, qui voit là l’occasion d’unifier l’Allemagne, dirige une coalition de 24 états allemands, ce que n’avait pas prévu l’État-Major français qui croyait ne s’attaquer qu’à la Prusse. Du coup, le rapport de force n’est plus celui espéré : 300 000 Français contre 500 000 Allemands. Ah, les cons !

Les armées allemandes, mieux préparées, mieux équipées en artillerie lourde et mieux commandées, enregistrent victoire sur victoire dès le début des combats. Encerclé à Sedan, l’empereur Napoléon III capitule le 2 septembre. Dire « qu’il ne manquait pas un bouton de guêtre » !

4 septembre 1870 : proclamation de la République à Paris. Formation du gouvernement de la Défense Nationale dirigé par le général Trochu, gouverneur militaire de Paris (Victor Hugo a dit de lui : Trochu, participe passé du verbe "trop choir"). Le gouvernement provisoire n’est pas plus compétent que le ci-devant gouvernement impérial pour redresser la situation, malgré le grand nombre de volontaires, y compris étrangers tels que Garibaldi, qui s’engagent pour défendre le pays.

15 septembre 1870 : échec des négociations de paix entre Jules Favre et Bismarck au château de Ferrières.

19 septembre 1870 : début du blocus de Paris par 180 000 Prussiens.

27 octobre 1870 : le maréchal Bazaine capitule à Metz, sans avoir tiré un coup de feu, et livre une armée complète avec tout son armement intact. Pourquoi ? Parce que Bazaine, fidèle à son empereur et traître à son pays, craignait davantage la république naissante que les Allemands. Et voilà pourquoi on ne trouve de rue Bazaine nulle part en France…

2-3 décembre 1870 : dislocation de l’armée de la Loire à Patay et Partenay.

3-17 janvier 1871 : les armées du Nord, de l’Est et de la Loire menées par Gambetta sont défaites.

5 janvier 1871 : début du bombardement de Paris par les Prussiens.

6 janvier : Le Comité Central des 20 arrondissements, qui s’est formé dès l’avènement de la république, appelle à la lutte à outrance et à la formation de la Commune.

Pendant ce temps, l’armée française encaisse une succession ininterrompue de défaites au Bourget, à Champigny, Orléans…

18 janvier 1871 : L’empire allemand est proclamé au château de Versailles. Le roi de Prusse devient empereur d’Allemagne. L’Alsace et une partie de la Lorraine sont annexées au Reich.

19 janvier 1871 : échec de la tentative de sortie de Buzenval et de Montretout. Défaite des armées du Nord.

22 janvier : échec d’une tentative insurrectionnelle place de l’Hôtel de Ville qui fait 5 morts parmi les manifestants.

28 janvier 1871 : un armistice pour Paris est demandé et obtenu par le gouvernement provisoire.

29 janvier 1871 : défaite de l’armée de l’Est dont les débris se réfugient en Suisse.

8 février 1871 : élection de l’Assemblée nationale. 36 des 43 députés de la Seine sont opposés à la capitulation.

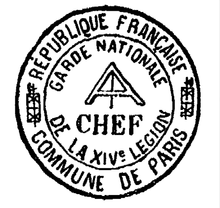

15 février 1871 : armistice général. Les forces françaises encore en lutte doivent cesser les combats. Belfort se rend. Constitution de la Fédération de la Garde nationale.

17 février 1871 : l’Assemblée nationale s’est réunie à Bordeaux et a désigné Adolphe Thiers comme chef du pouvoir exécutif. Le cher homme se voit déjà président de la République, mais pour cela il a besoin de terminer la guerre au plus vite. Et il est prêt à tout pour y parvenir, ce qu’il va montrer à brève échéance.

24/26 février 1871 : manifestation des Gardes nationaux à la Bastille.

26 février 1871 : signature à Versailles des préliminaires de paix qui prévoient la perte de l’Alsace-Lorraine.

1er mars 1871 : les préliminaires de paix sont ratifiés par l’Assemblée nationale à Bordeaux par 546 voix contre 107. Il faut préciser que l’Assemblée nationale est composée majoritairement d’élus conservateurs qui nourrissent une aversion profonde envers les idées progressistes.

Henri Pills, Paris 1870

Les forces militaires allemandes assiègent et bombardent Paris. La ville à l’époque est enserrée derrière des murailles et protégée par une ceinture de forts construites 30 plus tôt. Après un automne ensoleillé et doux, l’hiver 1870-1871 arrive, très dur. Dans la ville, la température tombe et se maintient à -17 degrés. La Seine charrie des glaçons, et à cause du blocus, le charbon et le bois de chauffage se font de plus en plus rares. La nourriture manque, les cas de scorbut, de choléra augmentent, la mortalité infantile aussi. On mange les chiens, les chats, les rats et jusqu’aux animaux du zoo que de toute façon on ne peut plus nourrir. La population laborieuse résiste vaillamment aux privations, son ardeur à combattre l’envahisseur germanique demeure intacte. En revanche, dans les beaux quartiers de l’ouest parisien, là où vivent les bourgeois, en tout cas ceux qui n’ont pas fui à l’arrivée des Allemands, on veut la cessation des hostilités à tout prix et au plus vite.

« Paris pour un beefsteak », la chanson jointe, raille l’égoïsme et le manque de patriotisme des classes aisées parisiennes.

Pour se mettre en tête le prix des choses, il faut rappeler qu’un Garde national gagne 1,50 Fr par jour, qu’un maçon gagne 3,5 Fr. Mais 500 grammes de beurre valent 15 Fr. Un rat : 3 Fr. 500 grammes de chien : 4 Fr. Un corbeau : 5 Fr. Un chat : 20 Fr. le pain est fait de farine, un peu, mais aussi de papier et de paille, beaucoup : « un mortier noir qui tord les entrailles ».

Chanson : Armand Mestral : Paris pour un beefsteak

- 1er au 3 mars 1871 : Les Allemands entrent à Paris et occupent les Champs-Élysées. Ils n'y restent que 48 heures avant d'évacuer la partie ouest de Paris.

- 3 mars 1871 : Le général d’Aurelle de Paladines, accusé par les Républicains d’être responsable de la défaite de la 1ère armée de la Loire, est nommé commandant de la Garde nationale. Avec le général Vinoy qui a remplacé Trochu et qui a fait tirer sur la foule le 22 janvier, le gouvernement militaire est mené par deux personnages ultra-conservateurs. Quoi ? Comme Didier Lallement ? Rien à voir, c'est un vrai républicain, lui ! Son oncle était en 1944 à Monte Cassino, c'est tout dire !

- 7 mars 1871 : Retour au fonctionnement antérieur du Mont-de-Piété. Avec le décret du 1er octobre 1870, les objets engagés depuis le 19 juillet 1870 consistant en matelas, sommiers, couvertures, vêtements pour un prêt n'excédant pas 15 francs étaient rendus aux déposants. Voilà donc ce décret aboli alors que la population manque de tout.

avenue de la Grande-Armée

10 mars 1871 : Le moratoire sur les loyers et les effets de commerce est abrogé à son tour. Les 3 termes qui avaient été mis en suspens, soit 9 mois de loyer, durant toute la durée du siège sont maintenant exigibles par les propriétaires. « Monsieur Vautour » peut réclamer ses sous et ne s’en prive pas… Mais comment le payer ? L’argent ne circule plus et le travail est rare. D’autant que la solde des gardes nationaux est supprimée le même jour. Une des rares rentrées de fonds dans les familles se tarit. Le désespoir fait place à l’exaspération quand, toujours le même 10 mars, l’assemblée nationale décide de quitter Paris pour siéger à Versailles, la ville des rois.

11 mars 1871 : Le général Vinoy, gouverneur militaire de Paris, interdit plusieurs journaux républicains : Le Vengeur, le Cri du Peuple, le Mot d’Ordre, le Père Duchêne, la Caricature, la Bouche de Fer. Les forces de droite serrent les rênes pour maintenir la population sous contrôle.

10 au 15 mars 1871 : Le Comité Central de la Garde Nationale est institué. La garde nationale qui comptait 62 bataillons en septembre 1870 compte maintenant 254 bataillons. Le 15 février, les délégués des bataillons élisent une commission provisoire chargée de rédiger les statuts d’une Fédération de la garde nationale. Le 24 février, une nouvelle réunion permet à près de 2000 délégués représentant 200 bataillons de voter une motion affirmant que la Garde nationale ne se laissera pas désarmer par le gouvernement d'Adolphe Thiers. Elle appelle les Français à imiter Paris. Le 28 février, la commission provisoire fait regrouper les canons de la garde nationale à Montmartre et à Belleville, au nord et à l’est, en raison de l'entrée des soldats allemands dans Paris. Elle invite les Parisiens à déserter les rues et à rester chez eux pendant le défilé triomphal des troupes allemandes qui occupent les XVIe et XVIIe arrondissements, c'est-à-dire les quartiers ouest, bourgeois. L’armée allemande a jugé à raison que la situation à Paris était explosive. Elle se contente donc d’un rapide défilé sur les Champs-Élysées déserts puis, redoutant un risque de bataille de rues qu’elle veut s’épargner, elle évacue rapidement les lieux.

Pendant ce temps, Adolphe Thiers est soucieux de garantir la paix « quoiqu’il en coûte » afin de sauvegarder l’ordre conservateur dont il est devenu le chef, et avec lequel il espère être élu légalement président de la 3ème République, le rêve de sa vie. Il se rend bien compte que la population parisienne refuse la reddition car elle est persuadée de la trahison des chefs de l’armée. Par ailleurs, plusieurs centaines de canons, payés par souscription par les Parisiens lors de la guerre franco-prussienne, sont entreposés au nord et à l’est de la capitale, là où habitent principalement « les classes dangereuses ». S’ils étaient servis par les gardes nationaux et les civils qui ne manqueraient pas d’affluer en cas d’insurrection, ils constitueraient une menace mortelle pour l’objectif d’Adolphe Thiers. Il est toujours plus facile de soumettre un peuple désarmé, même s’il est déterminé.

Le Champ des Polonais à Montmartre, où sont entreposés une partie des canons. Un seul garde armé d’un fusil y exerce une surveillance plus formelle qu’autre chose, car c’est la population de Montmartre tout entière qui veille. C’est sur cet emplacement que le Sacré-Cœur sera bâti quelques années plus tard. (Dessin de Jacques Tardi)

Chanson : Serge Utgé-Royo, Francesca Soleville, etc. : la canaille

17 mars 1871 : Si les députés se sont installés à Versailles, le gouvernement présidé par Adolphe Thiers, surnommé ironiquement « Foutriquet » par le petit peuple, demeure à Paris. Il a à régler de gros problèmes : une agitation sociale de plus en plus forte, et la menace objective que constituent les centaines de canons stockés à Montmartre et à Belleville, sans compter la cartoucherie de Grenelle et les fusils entreposés un peu partout. Prenant les questions à traiter dans l’ordre des priorités, il est décidé ce jour-là de saisir les canons à Montmartre dès le lendemain de bonne heure pour bénéficier d’un effet de surprise. Dans le même temps, les principaux meneurs de l’insurrection qui menace d’éclater à tout moment seront arrêtés et emprisonnés. Désarmer la population avant de neutraliser les leaders révolutionnaires, c’est l’ordre logique d’action d'un pouvoir acculé qui cherche à reprendre l'initiative.

Des Fédérés (reconstitution)

18 mars 1871 : les événements s’accélèrent. A 6 heures du matin, le 88ème régiment d’infanterie commandé par le général Lecomte gravit les pentes de Montmartre. Les soldats sont nombreux mais mal équipés pour enlever des pièces d’artillerie, sachant qu’un canon de campagne standard pèse plus de 700 kg. Il aurait fallu 1000 chevaux pour les tirer, et personne n'a eu l'idée d'en prévoir... ni de quoi nourrir les soldats partis de leur casernement à 3 heures du matin. L'impréparation de l'opération rend son déroulement confus. Le garde national Turpin qui montait la garde au parc d’artillerie du Champ des Polonais est mortellement blessé. La population montmartroise se réveille et accourt. On sonne l’alarme dans le secteur et jusque dans le 11ème arrondissement. Des barricades commencent à s’ériger. Sur place, les heures passent. Le peuple discute avec les « lignards », c'est-à-dire les soldats de « l’infanterie de ligne » qui composent l’armée régulière. On apporte à manger, à boire et on partage avec les militaires. Une fraternisation se fait. Le général Lecomte sent son commandement lui échapper. Il donne l’ordre de serrer les rangs et de tirer sur la foule. Un silence lourd suit son ordre, la population ne se disperse pas et attend malgré les sommations. Au commandement de mettre les civils en joue, les soldats obéissent. Au commandement du tir, par trois fois, rien ne se passe. Alors un soldat jette son fusil à terre, puis un autre, puis dix, puis cent. Les autres mettent crosse en l’air. Le général Lecomte est arrêté, ainsi que le général Clément-Thomas, habillé en bourgeois mais reconnu par la foule. Ce général est détesté depuis la féroce répression qu’il a menée lors de l’écrasement de la révolution en juin 1848. Les deux hommes seront amenés en fin de journée rue des Rosiers et passés par les armes sans autre forme de procès par une foule déchaînée, malgré les tentatives de deux membres du Comité de vigilance de Montmartre de s’y opposer. Dans Paris, plusieurs unités de l’armée fraternisent également. A 14 heures, les bataillons de la garde nationale reçoivent l’ordre de se rassembler à l’Hôtel de Ville. Montmartre, la gare de Sceaux (actuellement gare du RER à Denfert-Rochereau), la mairie du 14ème, la gare d’Orléans (actuelle gare d'Austerlitz), le Jardin des plantes, le palais du Luxembourg (actuel Sénat), la mairie du 5ème sont déjà sous le contrôle des insurgés. A 15 heures, Thiers, apeuré en voyant les bataillons de gardes nationaux défiler sous ses fenêtres, décide de fuir la capitale pour se mettre en sûreté à Versailles. Il ordonne l’évacuation des troupes stationnées à Paris ainsi que des fonctionnaires.

En soirée, Jules Ferry abandonne l’Hôtel de Ville qui est occupé par le Comité Central de la Garde nationale vers 23 heures.

L’insurrection tant redoutée par Thiers a éclaté. Dans la soirée du 18 mars, l’émeute, en ayant chassé le pouvoir de Thiers et en installant un autre gouvernement à sa place, est devenue une révolution.

Image tirée de "Les damnés de la Commune", de Raphaël Meyssan

Chanson : Jean Ferrat : la Commune

19 mars 1871 : Dès le lendemain, le Comité Central annonce des élections communales. Au moment du plus grand péril, les armées allemandes cernant toujours Paris et le gouvernement conservateur réfugié à Versailles avec tout l’appareil législatif décidé « quoiqu’il en coûte » à reprendre le pouvoir, il s’intéresse en priorité à la démocratie. Ah, les braves gens : privilégier la liberté à tout prix ! Braves et honnêtes, certes, mais naïfs, car au lieu de passer à l’offensive immédiatement et d’attaquer le pouvoir à Versailles dont les forces sont encore désorganisées, le Comité Central s'enferme derrière ses murailles pour organiser la démocratie directe. Et voilà un temps précieux qui est définitivement perdu. Les Gilets jaunes ont commis la même erreur fin 2018 en ne poussant pas leur avantage immédiatement jusqu'à l’Élysée. Il peut être fort utile d'être organisé de temps en temps et de tenir compte de la temporalité dans laquelle les événements s'inscrivent.

19 au 24 mars 1871 : Les maires de Paris sont hués lors de la séance à l’Assemblée Nationale tenue à Versailles. Même accueil envers les propositions du Comité Central puisque les députés élus en février par les campagnes sont majoritairement monarchistes. Il faut rappeler que la plupart des gens ne sont pas au fait de la démocratie. Ils votent comme leur suggèrent leur maire, ou leur curé, ou leur noble local. Alexis de Tocqueville au milieu du 19ème siècle avait écrit : « je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Il avait raison, ce bougre d’aristocrate intelligent, et en 2021, il semble que le truc fonctionne toujours. Et oui, la liberté s’apprend et elle commence par la capacité à penser par soi-même. Heureusement, Jean-Michel Blanquer n’a que ce souci en tête. Mais non, surtout pas, c'est une plaisanterie, voyons !

22-25 mars 1871 : Commune de Lyon

23 mars - 4 avril 1871 : Commune de Marseille

24 mars 1871 : Commune de Narbonne

24-27 mars 14871 : Commune de Toulouse

24-28 mars 1871 : Commune de Saint-Etienne

26 mars 1871 : Commune du Creusot

Ces prises de pouvoir communalistes ont une vie brève, mais réelle, de quelques jours.

La Commune de Saint-Étienne, 24 mars 1871

Chanson : Michel Fugain : les cerises de Monsieur Clément

26 mars 1871 : les élections de la commune de Paris

« …VOUS AUREZ TROUVÉ DES MANDATAIRES QUI NE SE CONSIDÈRERONT JAMAIS COMME VOS MAÎTRES. »

C’est pas beau ça ? Voilà qui, en passant, permet de prendre (un peu) la mesure de la suffisance de nos mandataires actuels qui se qualifient de professionnels de la politique et donc seuls aptes selon eux à conduire de façon responsable les affaires du pays. Et c’est vrai ! Imaginons (avec effroi) : s’ils n’avaient pas été aux manettes, comment la population européenne aurait-elle pu bénéficier aussi vite et aussi bien des équipements, des traitements et maintenant des vaccins dont elle avait besoin ? ((Gnin ! Gnin ! Gnin !)

L’affiche est un modèle du genre car elle s’adresse à des individus qu’elle considère responsables de leur vie et de leurs choix. Rappelons qu’aux élections législatives de février 1871, les gens « ont voté comme on leur a dit », avec le résultat qu’on sait, c’est-à-dire des députés en majorité monarchistes. Il y a une sacrée différence d’intention selon que l’on s’adresse à quelqu’un de façon adulte ou infantile. L’affiche concentre les principes de la démocratie directe en quelques lignes. Pour ceux qui n’aimeraient pas lire, et il y en a, le deuxième paragraphe de l’affiche est dit par la Compagnie Jolie Môme, vous le trouverez en pièce jointe. A mon avis, ce paragraphe devrait être enseigné, commenté et appris par cœur dès l’école primaire.

Dès lors, les événements s’accélèrent :

27 mars 1871 : installation de la Commune de Paris

28 mars 1871 : proclamation de la Commune à l’Hôtel de Ville

29 mars 1871 : Dix commissions sont constituées. Chacune correspond grosso modo à un ministère, si ce n’est que les décisions sont prises collectivement et non pas par une seule personne. Ces commissions sont immédiatement activées. Leurs membres sont contrôlés par la population et révocables s’ils n’exécutent pas les actions pour lesquelles ils ont été mandatés (mandat impératif).

Ce même jour, il est décidé l’abolition du service militaire obligatoire et des armées d’active. Les 3 derniers termes, soit 9 mois de loyer, sont annulés. Les ventes au Mont de Piété sont suspendues. Les jeux de hasard dans lesquels de l’argent est misé sont interdits.

Barricade, 18 mars 1871

André Devambez, la barricade ou l’attente en 1871

Une population nombreuse, armée et résolue s’est débarrassée du gouvernement d’Adolphe Thiers. Dans son désir forcené de s’emparer du pouvoir, celui-ci s’était compromis jusqu’à trahir le gouvernement de Défense Nationale mis en place le 4 septembre 1870 en livrant à l’armée prussienne les plans des contre-attaques françaises de l’automne 1870, ce qui conduisit aux désastres militaires que l’on sait.

La Commune de Paris va ainsi pouvoir s’administrer elle-même, en prenant enfin en compte les besoins vitaux des femmes et des hommes et que la monarchie d’abord, puis la bourgeoisie régnante ensuite, ont méprisé, affamé et exploité pendant si longtemps.

A noter aussi combien le peuple, à cette époque, est attaché à la notion de patrie. La France, c’est quelque chose… Est-ce à dire que ces gens sont renfermés sur eux-mêmes ? Pas du tout. Garibaldi et ses Chemises Rouges se sont mis au service de la France contre Bismarck. Il participe activement à la défense de Paris et se met résolument du côté de la Commune. Celle-ci d’ailleurs accueille les étrangers à bras ouverts et leur donne sans difficulté le titre de Citoyen dès lors qu’ils font acte de citoyenneté en participant à l’effort collectif. Ainsi le Polonais Jaroslaw Dombrowski, militaire professionnel, devient-il général de la première armée de la Garde nationale. Une petite aparté concernant Dombrowski. Pourquoi est-il à Paris avec d'autres militaires polonais ? C'est qu'à l'époque, la Pologne n'existe pas en tant qu'état indépendant. Elle est annexée par la Russie. Dombrowski est un militaire professionnel incorporé dans l'armée russe et qui s'est rebellé en 1840. Arrêté, condamné, il est déporté en Sibérie d'où il s'évade. Après un long périple, il s'installe en France.

En même temps que les Polonais, de nombreux Allemands, Russes, Italiens, Belges, Hollandais, Polonais s’incorporent dans le mouvement communaliste.

Jaroslaw Dombrowski

Des exemples, puisque, hormis Louise Michel, l’immense majorité des noms et des visages des acteurs principaux de la Commune sont restés pour la plupart inconnus ?

Elisabeth Dmitrieff, russe, organisa le Comité central de l’union des femmes pour la défense de Paris et le secours aux blessés.

Eugène Varlin avait 41 ans quand la révolution éclate. Il était ouvrier-relieur et membre très actif de la Première Internationale depuis 1864. D'une probité absolue, il organisa le Comité des Finances et des Subsistances en refusant tous les passe-droits. A l'approche de la victoire des Versaillais, durant la Semaine Sanglante, il dit à Jules Vallès : "Oui, nous serons dépecés vivants. Morts, nous serons traînés dans la boue. On a tué les combattants. On tuera les prisonniers, on achèvera les blessés. Ceux qu’on épargnera, s’il en reste, iront mourir au bagne."

Paule Minck, journaliste polonaise, parcourut la France au péril de sa vie pour mobiliser la population en province.

Walery Wroblewski, général de la troisième armée, repoussa les Versaillais à la Butte Aux Cailles pendant 48 heures et passa même à l’attaque. Le manque de munitions et de renforts le fit échouer.

Le colonel Block, citoyen américain, commanda les marins artilleurs qui servaient les pièces installées dans les forts et sur les murailles.

William Johnson, sujet britannique, fut incorporé au bataillon des Vengeurs comme médecin.

Le colonel Melotte commandait la légion belge et fut tué au combat.

Léo Frankel, Hongrois, eut un rôle majeur à la Commission du travail. C’est lui qui déclara :

« La révolution du 18 mars a été faite par la classe ouvrière. Si nous ne faisons rien pour cette classe, je ne vois pas la raison d'être de la Commune. »

« Le patriotisme, c’est l’amour des siens. Le nationalisme, c’est la haine des autres. »

(Romain Gary)

Liberté, Égalité, Fraternité : le cap est simple, sera-t-il aussi simple de le tenir avec une armée étrangère encerclant encore partiellement la ville et un gouvernement ultra-réactionnaire qui est prêt à tout, et il l’a déjà prouvé, pour reconquérir le pouvoir ?

Compagnie Jolie Môme : appel du 18 mars 1871

2 avril 1871 : La Commune déclare la séparation de l’Église et de l’État. Les Versaillais mènent une offensive en direction de Courbevoie.

3 et 4 avril 1871 : Les Fédérés, c'est-à-dire la Garde nationale dont les bataillons se sont fédérés le 19 mars, tentent une offensive en direction de Versailles. Ils portent l’attaque sur Rueil, Bougival, Châtillon. Prévenus par des espions à Paris, les Versaillais les attendent de pied ferme, les stoppent et les mettent en déroute. Les chefs de la colonne fédérée, Flourens et Duval, sont arrêtés et immédiatement exécutés. Le ton est donné par les troupes de Thiers : le pouvoir de la Commune est considéré comme illégal, ses membres sont des émeutiers et des traîtres sans foi ni loi, ils seront traités comme tels.

Dans les faits, Gustave Flourens, qui commandait la colonne communarde, a été reconnu à Rueil parmi les prisonniers. Sitôt dénoncé, le capitaine de gendarmerie Desmarets lance son cheval au galop vers Flourens qui se trouve désarmé puisque déjà fait prisonnier. D’un coup magistral, il lui sabre la tête en deux. Dans la frénésie de violence qui emporte les Versaillais, le corps de Gustave Flourens est ensuite fusillé. Pour la petite histoire, le capitaine Desmarets sera plus tard nommé juge de paix en Vendée. Comme quoi, la lâcheté et la férocité peuvent aussi trouver leur récompense. Ce triste fait d’armes montre l’âpreté de la lutte, mais aussi la haine qui s’est exaltée contre les communards. Lutte de deux factions armées opposées, mais aussi lutte des défenseurs des riches contre les pauvres et contre ceux qui se sont appauvris, comme les commerçants et artisans ruinés du fait de la lever du moratoire sur les loyers et sur les effets de commerces que ceux-ci avaient contractés durant le siège prussien.

Bravo Adolphe, ta défense des grands possédants a jeté toute une fraction de la population qui t’était idéologiquement favorable dans les bras de la Révolution !

Gustave Flourens

Le soir même du 3 avril 1871, Adolphe Thiers intervient à la chambre des députés à Versailles. Toute proportion des événements gardée, c’est un discours dont les termes pourraient être utilisés tels quels aujourd’hui à propos des mouvements insurrectionnels qui fleurissent partout dans le monde. Un séditieux, ce n’est au fond qu’un résistant qui a perdu.

« Messieurs,

J’ai très peu de mots à adresser à l’Assemblée ; mais les faits que je dois lui communiquer sont tellement satisfaisants, s’il y a quelque chose de satisfaisant dans la guerre civile, sont, dis-je, tellement satisfaisants que la brièveté du récit n’en saurait diminuer l’importance.

-Quelques voix : plus haut ! On n’entend pas !

-M. le chef du pouvoir exécutif, A. Thiers : j’en demande pardon à l’Assemblée, mais ma voix est éteinte : je suis extrêmement fatigué, et il me serait très difficile de me faire entendre à une grande distance de cette tribune. (Écoutez ! Écoutez !)

Hier, tout le monde le sait, nous avons eu un combat à soutenir contre ces malheureux qui, égarés par des pervers, veulent faire succéder la guerre civile à la guerre étrangère.

L’armée a prouvé qu’elle avait le sentiment profond du devoir et qu’elle avait, comme le pays, l’intelligence de la situation. (Très bien ! Très bien !) Elle a montré un élan et une valeur remarquables ; elle a enlevé la position de Courbevoie, les barricades qui couvraient le pont, de la manière la plus vive et avec une grande détermination, et les insurgés ont dû se retirer en toute hâte.

Il était facile de prévoir que cette première action en amènerait une seconde. Depuis plusieurs jours, les insurgés avaient l’intention d’attaquer les positions de Versailles ; le combat d’hier les a décidés. Cette nuit, quelques renseignements qui m’étaient parvenus m’avaient donné la certitude que, de grand matin, allait s’engager une action qu’on chercherait à rendre décisive.

Dès une heure du matin, les ordres ont été donnés en conséquence. Le reste de la nuit a été consacré à prendre les dispositions nécessaires ; à six heures du matin, toutes nos divisions étaient en ligne sur les divers points qui devaient être attaqués. En effet, la position de Versailles a été attaquée de deux côtés : au nord, à Courbevoie, Nanterre, Rueil, Bougival ; au midi, entre Meudon, la redoute de Châtillon et le Petit-Bicêtre.

Le général Vinoy s’est rendu de sa personne sur le théâtre de l’action, et quatre brigades ont été portées en avant. Le mont Valérien, dès qu’il a aperçu les masses de l’insurrection se diriger sur Nanterre et Rueil, a ouvert le feu, et il a causé à l’ennemi des pertes sensibles. Néanmoins les positions ont été abordées ; mais les assaillants ont été repoussés avec une extrême vivacité et mis en fuite.

La cavalerie, portée en avant par le général Vinoy, les a fait reculer et évacuer le terrain. Un de leurs chefs principaux a succombé dans cette rencontre.

D’une autre part, les insurgés étaient en force à Meudon. Là, l’attaque a été très sérieuse ; les gendarmes se sont conduits héroïquement ; ils ont enlevé, avec peu de pertes, mais enfin quelques pertes, la position de Meudon et ils en sont restés les maîtres.

A droite, vers le Petit-Bicêtre, les divisions de réserve sont arrivées très peu avant la fin du jour, et l’on n’a pas eu le temps d’achever les opérations. Les insurgés se sont repliés en perdant beaucoup de monde ; mais ils sont restés dans la redoute de Châtillon (…)

Toujours est-il que la journée d’aujourd’hui a été très heureuse, et j’espère que les malheureux égarés par des malfaiteurs finiront par comprendre, j’entends ceux qui n’ont pas commis de crimes, qui ne sont coupables que d’égarement, finiront par comprendre qu’une ressource leur est laissée, celle d’implorer la clémence du gouvernement légal, qui ne leur fera pas défaut s’ils veulent déposer les armes. (Marques d’approbation. - Rumeurs sur quelques bancs à droite.)

Messieurs, il ne peut pas y avoir d’indulgence pour le crime ; il ne peut y en avoir que pour l’égarement. (Très bien ! Très bien !)

Au reste, l’Assemblée peut être en parfaite sécurité : force restera à la loi. L’armée, je le répète, comprend ses devoirs et se tient à leur niveau. J’espère que l’Assemblée demeurera dans un complet repos d’esprit et nous laissera combiner le reste des opérations avec les soins, avec l’application, et permettez-moi de le dire, avec la prudence que nous avons cru devoir y apporter jusqu’ici.

(Très bien ! Très bien ! - Vifs applaudissements.) »

Comme quoi, on a toujours besoin d’appuyer sa stratégie sur un bon réseau de renseignements.

Rêvons un peu : et si la sortie des Communards n’avait pas été trahie par des espions ? Et si, au moment de la fuite de Thiers de Paris pour Versailles, et avec lui la plupart des troupes régulières qui occupaient les forts, les Communards avaient fait prisonnier le chef du gouvernement ? S’ils avaient immédiatement occupé et défendu les fortifications abandonnées, en particulier celles du Mont-Valérien qui surplombent tout l’ouest parisien et qui, sur les conseils avisés du général Vinoy, furent réoccupées dès le lendemain ? Et si, à partir de cette base, les forces progressistes s’étaient lancées vers les 40 000 hommes de l’armée de Versailles ? Et surtout, si le gouvernement communal s’était désigné un chef unique pour la conduite des opérations militaires au lieu de s’opposer en permanence avec le Comité central puisque chacun des deux s’estimait seul légitime à exercer le pouvoir ? Après tout, les Fédérés comptaient 200 000 hommes au moral excellent et avec une conscience élevée de ce qu’ils accomplissaient. Ils disposaient de 1100 canons et les munitions étaient abondantes. Sur le papier, rien ne s’opposait à leur triomphe, et même tout leur était favorable, y compris l’armée versaillaise dont les troupes avaient le moral dans les chaussettes sauf… sauf l’organisation qui, en temps d’urgence, n’est pas du tout la même que du temps… où on a le temps ! Les Romains le savaient déjà dont le Sénat en période de guerre pouvait nommer un dictateur disposant des pleins pouvoirs MAIS sur une période limitée et connue à l’avance.

Ainsi procède la Suisse dont l’armée en temps de paix n’a pas de général. Celui-ci n’est élu par l’Assemblée fédérale qu’en cas de risque de guerre. Le dernier en date fut le général Henri Guisan de 1939 à 1945 qui se débrouilla fort bien pour maintenir la neutralité de son pays, mais ceci est une autre histoire.

La conclusion est toujours la même : une collection d’individus, même très nombreuse, ne saurait constituer une force efficace tant que leur cohésion n’est pas faite et leur énergie non coordonnée. « La vile multitude », pour reprendre une expression de Thiers dans un discours de mai 1850, « éprouve un sanglant penchant au désordre et à la dictature ». C’est bien vrai, ça ? On dirait qu’il parle de lui !

« Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. »

Voltaire

Pas très sympa, le François-Marie Arouet, mais il décrit un système qui a été confirmé ensuite par M. Macron le 22 décembre 1872, pardon, le 22 décembre 2020 :

Ci-dessous, l’article paru dans L’Express (surnommé cruellement Lèche-Press, ainsi que son rédacteur en chef Christian Barbier, surnommé « Le Barbier de Servile. »

« Encore un clin d’œil d’Emmanuel Macron à Nicolas Sarkozy

Le président de la République évoque l’ancien chef de l’Etat dans une interview à L’Express, louant son « intuition » sur la question de l’identité nationale et regrettant « l’écrasement des hiérarchies. »

Dans L’Express, Emmanuel Macron loue « l’intuition » de Nicolas Sarkozy sur l’identité nationale, même « si la formule était sujette à trop de polémiques ». LP/Olivier Corsan

Par Olivier Beaumont et Alexandre Sulzer

Le 22 décembre 2020 à 19h07

"Dix pages d'interview, pas moins de 40000 signes ! Voilà l'interview fleuve qu'Emmanuel Macron accorde cette semaine à l'Express pour revenir, selon lui, sur la « crise d'autorité » dont souffre la société et appeler les Français à l'optimisme alors que 2020 s'achève dans un contexte inédit de crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de Covid-19.

Le chef de l'État profite de cette interview, réalisée jeudi 17 décembre depuis la résidence de la Lanterne à Versailles (…) pour déployer l'éventail de sa « pensée complexe », en convoquant la figure de François Mitterrand sur « le rêve européen », et en jurant sur la nécessité de « miser sur l'intégration ». Des clins d'œil à la gauche, qui alternent avec ceux en direction de la droite quand il évoque, aussi, un certain Nicolas Sarkozy, dont il loue « l'intuition » il y a dix ans sur l'identité nationale. Même « si la formule était sujette à trop de polémiques », précise-t-il. Bref, de « l’en même temps » macronien, que l'Elysée assume en préférant tout de même le terme de « dépassement ».

« C’est un hommage !»

Mais c'est la référence sarkozienne qui frappe le plus. « Oui, cette société qui s'horizontalise, ce nivellement complet, crée une crise de l'autorité », assure, par exemple, Emmanuel Macron, en regrettant « l'écrasement des hiérarchies ». Un vocabulaire qui n'est pas sans rappeler, presque mot pour mot, celui de son prédécesseur à l'Elysée. Invité en juillet (2020) sur le plateau de TF 1 pour la promotion de son livre « Le temps des tempêtes », Nicolas Sarkozy affirmait ainsi : « Aujourd'hui, la mode est de parler de l'horizontalité, moi, je ne crois qu'à la verticalité. Une société démocratique ne peut pas fonctionner sans autorité, ce n'est pas possible. » De là à penser que cette rhétorique ait pu infuser celle de son successeur…

« C'est un hommage ! » se félicite Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, de l'Intégration et de… l'Identité nationale, qui n'exclut pas, bien sûr, des arrière-pensées chez Emmanuel Macron : « Des hommages, des clins d'œil, des sourires au coin vont se poursuivre pour finir en appel du pied aux électeurs sarkozystes », est-il persuadé. »

La similitude d’inspiration des déclarations entre le XIXème et le XXIème siècle est assez troublante. Le fil en est le même : du même lieu, Versailles, est-ce une coïncidence, à cent cinquante ans d’intervalle, les deux personnages expriment leur positionnement face au pouvoir ainsi que le sens qu’ils donnent à ce pouvoir : il doit être absolu, personnel et son possesseur est déterminé à franchir tous les extrêmes pour le garder. Et cela, au nom du droit de propriété, qui est sacralisé depuis 1791, face au plus grand nombre qui possède très peu, et de moins en moins, et qui doit obéir au petit nombre de possédants, de plus en plus riches.

Mais de quelle propriété est-il question ? Posséder sa maison ou posséder une usine avec son matériel et les salariés qui y travaillent, s’agit-il du même type de propriété ? Et à partir de là, y a-t-il possibilité de comparaison ? Pour Emmanuel Macron aujourd’hui, pour les propriétaires d’usines et de commerce du 19ème siècle, et pour les Girondins de 1792, ces propriétés sont identiques et ne sauraient se distinguer l’une de l’autre dans leur nature : elles sont toutes « sacrées », point à la ligne. Et voilà pourquoi Emmanuel Macron est un très très vieil homme !

Ci-dessous le rapport d’Oxfam de janvier 2021 sur les inégalités au niveau mondial :

Chanson : Chœurs : bonhomme !

Mais assez laissé parler les jeunes et les moins jeunes badernes, reprenons le cours de l’aventure au 6 avril 1871 :

6 avril 1871 : L’exécution froide des Communards à Rueil scandalise le peuple de Paris. La Commune décrète que des otages seront pris et passés par les armes si de tels crimes se reproduisent. Ce décret ne sera jamais appliqué en l’état, même si plus tard, des otages seront fusillés rue Haxo.

Dans le même temps, Mac-Mahon, ex-maréchal d’empire, est nommé à la tête des armées de Versailles. Sera-t-il capable de faire plus d’étincelles que lors de la guerre contre les Prussiens ? On peut parier là-dessus, d’autant que l’armée versaillaise a considérablement augmenté ses effectifs. Par quelle magie ?

Les conditions imposées par l’Allemagne sont très dures. En plus de la perte de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine, en plus de l’indemnité de 5 milliards-or à verser par la France, l’armée française est limitée à 40 000 hommes pour du maintien de l’ordre puisqu’à l’époque il n’existe pas de force de police constituée à cet effet. Thiers négocie avec Bismarck l’autorisation de porter son armée à 100 000 hommes. Bismarck accepte, car les deux hommes, royalistes, éprouvent la même aversion envers le petit peuple et envers les idées socialistes qui germent partout et qui rendent ce peuple moins docile. Thiers pourra finalement compter sur une armée de 130 000 hommes, reconstituée par la libération de 60 000 prisonniers sur les 310 000 prisonniers de guerre français. Cette armée reformée est installée à Satory, près de Versailles. Elle biberonne une intense propagande qui dépeint les Communards comme une bande d’ivrognes dégénérés et cosmopolites, ivres d’exactions, de meurtres et de destructions.

"Celui qui n'est pas avec moi est contre moi" (Luc 11, 14-23)

6 avril 1871 : L’exécution froide des Communards à Rueil scandalise le peuple de Paris. La Commune décrète que des otages seront pris et passés par les armes si de tels crimes se reproduisent. Ce décret ne sera jamais appliqué en l’état, même si plus tard, des otages seront fusillés rue Haxo.

Dans le même temps, Mac-Mahon, ex-maréchal d’empire, est nommé à la tête des armées de Versailles. Sera-t-il capable de faire plus d’étincelles que lors de la guerre contre les Prussiens ? On peut parier là-dessus, d’autant que l’armée versaillaise a considérablement augmenté ses effectifs. Par quelle magie ?

Les conditions imposées par l’Allemagne sont très dures. En plus de la perte de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine, en plus de l’indemnité de 5 milliards-or à verser par la France, l’armée française est limitée à 40 000 hommes pour du maintien de l’ordre puisqu’à l’époque il n’existe pas de forces de police spécialement constituée à cet effet (il faudra attendre 1920 pour retirer le maintien de l’ordre à l’armée de conscription).

Thiers négocie avec Bismarck l’autorisation de porter son armée à 100 000 hommes. Bismarck accepte, car les deux hommes, royalistes, éprouvent la même aversion envers la plèbe et envers les idées socialistes qui rendent ce peuple moins docile. Thiers pourra finalement compter sur une armée de 130 000 hommes, reconstituée par la libération de 60 000 prisonniers sur les 310 000 prisonniers de guerre français. Cette armée reformée est installée au camp militaire de Satory, près de Versailles. Elle biberonne une intense propagande qui dépeint les Communards comme une bande d’ivrognes dégénérés et cosmopolites, ivres d’exactions, de meurtres et de destructions.

Quoi d’autre, le 6 avril 1871 ?

Ah oui, à Paris, Charles Romain Capellaro, sculpteur d’origine italienne, s’était engagé dans la Garde nationale durant la guerre contre la Prusse. Il est élu au Comité central après le 18 mars. Il fait partie de la commission qui ordonne que soient brûlées les nouvelles guillotines dont Napoléon III avait passé commande, ce qui fut fait le 6 avril devant la statue de Voltaire puisque la Commune s’était prononcée contre la peine de mort., soit 90 ans avant sa suppression définitive en France.

11 avril 1871 : Les Versaillais entament la reconquête militaire du terrain abandonné depuis le 18 mars. Elisabeth Dmitrieff fonde « l’Union des femmes pour la Défense de Paris et les Soins aux Blessés ». D’ici peu, cette association ne va pas manquer d’ouvrage.

12 avril 1871 : le caricaturiste Philippe-Auguste Cattelain est nommé chef de la Sûreté par Raoul Rigault. Il s’occupe immédiatement de l’organisation des secours à apporter aux victimes de la guerre. A cette fin, il rédige une lettre qui est publiée dans tous les journaux et dans laquelle il déclare que « la République a du pain pour toutes les misères et des baisers pour tous les orphelins ». Joli, n’est-ce pas ?

Philippe-Auguste Cattelain

« Mort à la misère ! », c’est un des cris lancés par le peuple de Paris à ce moment. Ce cri, en général, laisse les possédants parfaitement indifférents. Ils sont davantage sensibles au bruit des armes, surtout lorsque de plus celles-ci sont pointées dans leur direction.

« Il n’y a pas à pactiser avec l’émeute. Il faut la dompter, il faut châtier Paris. »

Jules Favre, ministre des Affaires Étrangères du gouvernement d’Adolphe Thiers

"Nous ne dirons rien de leurs femelles par respect pour les femmes à qui elles ressemblent — quand elles sont mortes".

Alexandre Dumas fils, dans un article du Figaro

L’affrontement montre de plus en plus son véritable enjeu : La guerre des possédants pour garder leur possession contre les pauvres qui manquent de tout. Les premiers sont prêts à tout pour faire la paix avec l’Allemagne car la guerre dérange le cours de leurs affaires, tandis que les seconds restent attachés à la notion de patrie, c'est-à-dire l’endroit où ils vivent et où ils désirent vivre mieux. 65 ans plus tard, les républicains espagnols connaîtront des affres à peu près identiques face aux troupes rebelles menées par le général Franco.

« Les morts sont des vivants mêlés à nos combats. »

Victor Hugo

Chanson : Marc Ogeret : les canons

13 avril 1871 :

« Considérant que la colonne impériale de la place Vendôme est un monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l’un des trois grands principes de la République française, la fraternité,

Décrète :

Article unique : la colonne de la place Vendôme sera démolie.

Paris, le 12 avril 1871 »

16 avril 1871 : Décret sur la réquisition des ateliers abandonnés.

17 avril 1871 : Moratoire sur les effets de commerce,

Un rappel de la définition de l’effet de commerce :

Étant données les circonstances exceptionnelles et la raréfaction de la circulation de l’argent, la mesure était urgente à prendre pour soulager les classes moyennes de leur misère.

19 avril 1871 : Déclaration de la Commune au peuple français. C’est une déclaration large destinée à rassembler le peuple de France autour du peuple de France, mais le pays est solidement verrouillé : l’infrastructure administrative impériale n’a pas souffert de la défaite militaire.

Pendant ce temps, Thiers, lui, ne s’adresse qu’à son État-major. Il concentre toute son énergie sur lui en lui donnant tous moyens dont il a besoin pour écraser les insurgés. L’arrière-pensée est que « la purge » ainsi faite, la République des conservateurs sera à l’abri pour les 20 prochaines années d’une force populaire bien organisée et puissante. Bien vu !

Pour résumer la situation au 19 avril :

Le pouvoir des républicains conservateurs qui avait remplacé celui de Napoléon III après la défaite de Sedan le 3 septembre 1870 a été balayé, du fait de sa duplicité, par le pouvoir communal le 18 mars 1871. Celui-ci met immédiatement en place un gouvernement de type démocratie directe qui échafaude sa structure en même temps que ses buts politiques. Très occupée à établir la liberté, l’égalité et la fraternité, sûre de son droit et surestimant sa force, l’instance communarde ne se préoccupe pas suffisamment du danger qui croît depuis Versailles, avec le concours actif des Prussiens. A la décharge de la Commune, il faut admettre que les événements accélèrent en un court laps de temps et qu’il lui faut traiter un grand nombre de questions très rapidement, ce qui n’est guère compatible avec le temps long que réclame la fondation d’une nouvelle société.

La grande capacité de réorganisation de l’armée de Versailles et sa détermination sans faille à écraser « la vile multitude » devient une menace objective qui se matérialise chaque jour davantage. Pendant ce temps, les combattants font ce qu’ils peuvent, mais la désorganisation et « la parlotte » endémique empêchent les renforts d’arriver et de consolider les succès militaires qui sont réels avec les généraux polonais commandant les troupes.

Et ces renforts n'arriveront jamais. Dombrowski sera contraint de céder le terrain.

Ce n’est pas forcément le Juste qui triomphe, surtout s’il ne prend pas suffisamment en compte la priorité des urgences, mais c’est le plus déterminé à triompher.

Au 15 avril, il reste à la Commune 43 jours à vivre.

« Elle me fait horreur votre Marseillaise de maintenant ! Elle est devenue un cantique d’Etat. Elle n’entraîne point des volontaires, elle mène des troupeaux. Ce n’est pas le tocsin sonné par le véritable enthousiasme, c’est le tintement de la cloche au cou des bestiaux ».

Jules Vallès

« Cette infâme Commune » … « une génération partagée entre le crétinisme et le delirium tremens » …

George Sand

« Ce ne sont pas les hommes qui manquent, mais les chefs qui font défaut ».

Édouard Vaillant

Chanson : Armand Mestral : la Marseillaise de la Commune

20 avril 1871 : interdiction du travail de nuit dans les boulangeries.

24 avril 1871 : Réquisition des logements vacants.

27 avril 1871 : Décret interdisant le système patronal des amendes et des retenues sur salaire dans les ateliers.

28 avril 1871 : formation d’une commission pour organiser l’enseignement laïque et professionnel.

Que dire de plus sur cette période sinon que les dés sont lancés. Que ce soient les Versaillais ou que ce soient les Communards (au fait, on disait Communeux à l’époque), chacun des protagonistes va vers son destin de toute sa force et de toutes ses faiblesses. Pour Adolphe Thiers (« ce bourgeois au cœur de tigre », comme l’a appelé Louise Michel), une détermination sans faille et sans scrupule pour accéder au pouvoir suprême : être « chef de l’exécutif » ne lui suffit pas, il veut devenir le premier président de la 3ème République. Pour la Commune, une volonté un peu naïve de faire le bonheur des êtres malgré la haine, malgré le fer et le feu qui ne cessent d’éclater.

« La lâcheté, l’indifférence de cette population vivant au milieu de ce terrible, sous la main de cette canaille triomphante, m’exaspère. Je ne puis, sans entrer en rage, la voir continuer tranquillement sa vie badaudante. Que de ce vil troupeau d’hommes et de femmes, il ne sorte pas une colère, pas une indignation, qui atteste le sans dessus dessous des choses humaines et divines ! Non, Paris a tout simplement l’aspect d’un Paris au mois d’août par une année très chaude. Oh ! Les Parisiens de maintenant, on leur violerait leurs femmes entre les bras, on ferait pis, on leur prendrait même leur bourse dans leur poche, qu’ils seraient ce qu’ils sont : les plus abominables lâches moraux que j’aie vus. »

Edmond de Goncourt

Très fâché contre la pusillanimité de sa classe, Edmond de Goncourt, qui par ailleurs, dans l’ordre des crimes, place le viol après le vol. Il faut dire que le pauvre a perdu son frère Jules en juin 1870 et qu’il ne s’en remet toujours pas. Les épreuves de la vie ne rendent pas forcément meilleur, ah ça non, ma bonne dame.

« L’après-midi du 28 mars par un clair soleil rappelant l’aube du 18 mars, le 7 germinal de l’an 79 de la République, le peuple de Paris qui, le 26, avait élu sa Commune inaugura son entrée à l’Hôtel-de-Ville. Un océan humain sous les armes, les baïonnettes pressées comme les épis d’un champ, les cuivres déchirant l’air, les tambours battant sourdement et entre tous l’inimitable frappement des deux grands tambours de Montmartre, ceux qui la nuit de l’entrée des Prussiens et le matin du 18 mars, éveillaient Paris, de leurs baguettes spectrales, leurs poignets d’acier éveillaient des sonorités étranges.

Cette fois, les tocsins étaient muets. Le grondement lourd des canons, à intervalles réguliers, saluait la révolution.

Et aussi les baïonnettes s’inclinaient devant les drapeaux rouges, qui par faisceaux entouraient le buste de la République.

Au sommet, un immense drapeau rouge. Les bataillons de Montmartre, Belleville, La Chapelle, ont leurs drapeaux surmontés du bonnet phrygien ; on dirait les sections de 93.

Dans leurs rangs, des soldats de toutes les armes, restés à Paris, ligne, marine, artillerie, zouaves.

Les baïonnettes toujours plus pressées débordent sur les rues environnantes, la place est pleine ; c’est bien l’impression d’un champ de blé. Quelle sera la moisson ?

Paris entier est debout, le canon tonne par intervalles.

Sur une estrade est le comité central ; devant eux, la Commune, tous avec l’écharpe rouge.

Peu de paroles dans les intervalles que scandent les canons. – Le comité central déclare son mandat expiré, et remet ses pouvoirs à la Commune.

On fait l’appel des noms ; un cri immense s’élève : Vive la Commune ! Les tambours battent aux champs, l’artillerie ébranle le sol.

-Au nom du peuple dit Ranvier, la Commune est proclamée.

Tout fut grandiose dans ce prologue de la Commune, dont l’apothéose devait être la mort.

Pas de discours, un immense cri, un seul, Vive la Commune !

Toutes les musiques jouent La Marseillaise et le Chant du Départ. Un ouragan de voix les reprend.

Un groupe de vieux baisse la tête vers la terre, on dirait qu’ils y entendent les morts pour la liberté, ce sont les échappés de juin (1848), de décembre (1851), quelques-uns tout blancs, sont de 1830, Mabile, Malezieux, Cayol.

Si un pouvoir quelconque pouvait faire quelque chose, c’eût été la Commune composée d’hommes d’intelligence, de courage, d’une incroyable honnêteté, qui tous la veille ou de long temps, avaient donné d’incontestables preuves de dévouement et d’énergie. Le pouvoir, incontestablement les annihila, ne leur laissant plus d’implacable volonté que pour le sacrifice, ils surent mourir héroïquement.

C’est que le pouvoir est maudit, et c’est pour cela que je suis anarchiste. »

Louise Michel

Louise Michel

Chanson : Armand Mestral : le chant des ouvriers

29 avril 1871 : fournitures scolaires gratuites aux élèves des écoles communales.

1er mai 1871 : le fort d’Issy, continuellement bombardé par l’artillerie versaillaise tient toujours malgré le manque de renforts, de ravitaillement et de munitions.

Le gouvernement bicéphale en est la cause. Face à la Commune qui a le pouvoir légitime mais pas toute l’efficience attendue, notamment en matière de guerre, le Comité central n’a jamais renoncé à influer et à contester certaines décisions. Résultat : des réunions interminables et stériles, de « la parlote » pour reprendre l’expression qui circule à ce moment-là dans la population, de la désorganisation : des renforts n’arrivent pas là où ils sont attendus, des bataillons touchent ration double pendant que d’autres n’en reçoivent pas, etc.

Face à ce défaut, au lieu de simplifier l’organigramme, la Commune décide la création d’une troisième entité, le Comité de s alut public, comme en 1793. Funeste erreur qui se rajoute à de précédentes erreurs funestes…

Refaire les choses comme 78 ans auparavant, c’est quitter la réalité pour le fantasme, perdre la spontanéité de l’ici et de maintenant pour se perdre dans un monde révolu. A partir de la rupture qui s’est faite le 18 mars 1871, la Commune n’avait pas d’autre choix que d’innover en permanence, ce que d’autres plus tard ont appelé « révolution permanente ». Tant qu’elle l’a fait, elle a eu l’initiative et elle a imposé son rythme à Thiers. Se mettant à imiter le pouvoir qu’elle combattait, elle s’est perdue dans la confusion. Alors elle a exhumé des solutions antérieures donc inadaptées, avec pour résultat inévitable de se figer dans l’impuissance.

Jean-Baptiste Durbec : barricade sous la Commune, place Blanche

« Comme vous je suis pour la Commune en principe, et contre la Commune dans l’application.

Certes le droit de Paris est patent. Paris est une commune, la plus nécessaire de toutes, comme la plus illustre. Paris commune est la résultante de la France république. (…) Paris est de droit commune, comme la France est de droit république, comme je suis de droit citoyen. La vraie définition de la république, la voici : moi souverain de moi. (…) Or une ville a un moi comme un individu ; et Paris, parmi toutes les villes, a un moi suprême. C’est ce moi suprême qui s’affirme par la Commune. L’Assemblée (NB : nationale) n’a pas plus la faculté d’ôter à Paris la Commune que la Commune n’a la faculté d’ôter à la France l’Assemblée.

Donc aucun des deux termes ne pouvant exclure l’autre, il s’ensuit cette nécessité rigoureuse, absolue, logique : s’entendre.

Le moi national prend cette forme, la république ; le moi local prend cette forme, la commune ; le moi individuel prend cette forme, la liberté.

Mon moi n’est complet et je ne suis citoyen qu’à cette triple condition : la liberté dans ma personne, la commune dans mon domicile, la république dans ma patrie.

Est-ce clair ?

Le droit de Paris de se déclarer Commune est incontestable.

Mais à côté du droit, il y a l’opportunité.

Ici apparaît la vraie question.

Faire éclater un conflit à une pareille heure ! La guerre civile après la guerre étrangère ! Ne pas même attendre que les ennemis soient partis ! amuser la nation victorieuse du suicide de la nation vaincue ! donner à la Prusse, à cet empire, à cet empereur, ce spectacle, un cirque de bêtes s’entre-dévorant, et que ce cirque soit la France. »

Victor Hugo

« Nous sommes ici pour l’Humanité. »

Réponse à des soldats versaillais d’un Fédéré en première ligne.

Chanson : Catherine Ribeiro : le Chant du Départ

7 mai 1871 : dégagements gratuits des objets déposés au Mont-de-Piété et d’une valeur inférieure à 20 Fr (pour donner une échelle de valeur, la solde d’un Fédéré est de 1,50 Fr par jour).

9 mai 1871 : la garnison du fort d’Issy, affamée, épuisée et à court de munitions, capitule et se rend aux Versaillais. Louis-Nathaniel Rossel, délégué à la guerre, démissionne. L'étau versaillais se resserre autour de la ville...

Le fort d'Issy, situé à la pointe ouest de Paris, couvre la sortie de la Seine de Paris. Sur la rive droite se situe le point faible des fortifications, au lieu dit "Le point du Jour". Une fois le verrou sauté, la porte d'entrée dans Paris devient infiniment plus aisée.

10 mai 1871 : Rossel est remplacé par Charles Delescluze.

Quelques précisions sur le colonel Louis-Nathaniel Rossel : C’est un jeune officier de carrière né en 1844. Il est capitaine d’infanterie à Bourges lorsqu’éclate la guerre de 1870. Il se porte volontaire pour se battre et est muté à Metz où il est en poste dans l’armée de Bazaine. Alors que celui-ci est sur le point de se rendre, Rossel lance un appel à continuer le combat. Fin octobre 1870, il parvient à s’échapper de Metz assiégé et rejoint Gambetta à Tours qui est en train de former une armée de secours. Il est nommé colonel le 12 décembre 1870. Il refuse la Légion d’Honneur qui lui est proposée et lance en janvier un appel à la guerre à outrance.

Au moment de la révolution du 18 mars 1871, il est posté à Nevers. Le 20 mars, il est à Paris pour rejoindre les Fédérés, il démissionne alors de l’armée. Le 22 mars, il est élu chef de la

1 7ème légion (1 légion = 1 arrondissement = 4 bataillons). Il devient chef d’État-major de Cluseret, le délégué à la guerre de la Commune. Il prend la direction des barricades. N’appréciant pas Cluseret qu’il estime incompétent, Rossel démissionne. Le 30 avril, suite à l’arrestation de Cluseret pour trahison, il est nommé à sa place délégué à la guerre, avec le grade de général. Avec énergie, il tente de réorganiser les troupes ainsi que leur approvisionnement et d’instaurer une discipline militaire qui fait défaut aux Fédérés, citoyens avant d’être soldats. Cependant, le gouvernement bicéphale constitué du Comité de Salut public et du Comité central entrave ses initiatives. D’autre part, les chefs de bataillon ne parviennent pas à reconstituer leurs effectifs en vue de lancer une offensive prévue pour le 8 mai. Rossel, désabusé, donne sa démission. La Commune refuse. Au même moment, le fort d’Issy, place-clé de la défense de Paris, tombe. La Commune arrête Rossel au motif de trahison. Il parvient à s’enfuir, aidé par des complicités. Il vit alors dans un hôtel sous une fausse identité, mais il est dénoncé et arrêté le 7 juin par les Versaillais. Il comparait devant le conseil de guerre le 18 septembre 1871. Condamné à mort, il est fusillé à Satory le 28 novembre 1871.

Seul officier de carrière de haut rang à avoir rallié la Commune, Rossel n’était pas socialiste, mais libéral et républicain. Il comprenait les revendications sociales mais pensait que le peuple était incapable de gouverner car il lui manquait l’instruction.

La veille de son exécution, Louis-Nathaniel Rossel écrivait : « Si c’était à recommencer, il est possible que je ne servirais pas la Commune, mais il est certain que je ne servirais pas Versailles ».

Louis-Nathaniel Rossel

Entre le 24 mai et le 13 juin 1871, 379 828 dénonciations ont été envoyées à la police (plus des trois quarts étaient anonymes et beaucoup d’autres étaient signées illisibles), soit une dénonciation pour quatre Parisiens. Le Français a un goût certain pour l’écriture, et tout particulièrement quand il s’agit d’écrire à l’autorité qui représente le pouvoir pour attirer son attention. La Gestapo ne recevait-elle pas jusqu'à 2000 lettres de dénonciation par jour aux jolis temps de l’Occupation à Paris ?

Déjà…

« Et vous n’avez pas tressailli d’horreur ? Une grande ville bombardée ? Et par qui ? Mais par son propre gouvernement ! Et pourquoi ? Parce que cette ville, tout simplement, réclamait ses droits. »

Adolphe Thiers… mais en janvier 1848 ! C’est ainsi qu’il interpella Guizot, ministre de Louis-Philippe 1er. Le ministre soutenait l’intervention du roi de Naples contre Palerme qui s’était soulevée. Le destin est aussi bégayeur que farceur.

L’instruction gratuite et obligatoire n’y fera rien qu’augmenter le nombre des imbéciles. Imaginons que dans chaque commune, il y ait un bourgeois, un seul, ayant lu l’Iliade et l’Odyssée, et que ce bourgeois-là soit respecté, écouté et obéi : les choses changeraient ! Gustave Flaubert, lettre à George Sand, 5 octobre 1871.

« Il n’y a qu’une solution : le canon ! Avec ces gens-là, pas d’autres traits d’union que les obus ! »

Albert Sorel (1842-1906), historien et académicien

Anecdote obsolète d’un vieux réac, pourrait-on penser, ce à quoi on se tromperait lourdement. A chaque fois que le pouvoir en place est menacé, il quitte son aspect débonnaire pour montrer sa nature profonde, celle d’une caste prête à tout pour maintenir sa domination. Un exemple récent ? Écoutons Luc Ferry sur Radio Classique en janvier 2019 :

« Qu’ils se servent de leurs armes ! »

(Luc Ferry)

https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/08/les-propos-de-luc-ferry-sur-les-armes-des-policiers-et-les-gilets-jaunes-indignent_a_23637392/

Ultime preuve, s’il en était besoin, Luc Ferry n’a jamais été poursuivi pour incitation au meurtre.

« Plutôt Hitler que le Front Populaire ! »

https://la-bas.org/la-bas-magazine/les-archives-radiophoniques/2009-10/juin-221/plutot-hitler-que-le-front-populaire-integrale?var_hasard=195802306760957ec856e9d

Chanson : Rosalie Dubois : complainte de Rossel

10 mai 1871 : la paix entre la France et l’Allemagne est signée à Francfort. Adolphe Thiers est considéré comme traître à la Patrie. Le lendemain, un décret ordonne la démolition de sa maison place Saint Georges dans le 9ème arrondissement, ainsi que la saisie et la vente de ses biens.

13 mai 1871 : pendant que les Communards s’égarent dans un gouvernement de plus en plus confus et des fureurs qui auraient été plus judicieuses à orienter vers la lutte contre les attaquants, ceux-ci, méthodiquement, continue leur progression militaire. Le fort de Vanves, qui n’est plus protégé par le fort d’Issy, tombe à son tour. La première ligne de défense de Paris, celle des forts, est annihilée.

14 mai 1871 : depuis le 12 avril, à la suite du massacre des prisonniers communards par les troupes versaillaises, 74 otages sont retenus à Paris : une douzaine d’ecclésiastiques, 35 gendarmes, des mouchards. La Commune propose de les échanger contre Auguste Blanqui, socialiste révolutionnaire surnommé "l’Enfermé" car il a déjà passé la moitié de sa vie en prison. Il est détenu depuis le 17 mars dans une geôle du Lot. Adolphe Thiers refuse. Dangereux pour lui de libérer un homme qui a combattu toute sa vie les idées conservatrices. D’autre part, Monseigneur Darboy, figure la plus célèbre des otages des Parisiens, lui sera plus utile en martyr tombé sous les balles de la populace en furie que libre à Versailles. En politique, comme disait Coluche, le plus difficile est d’apprendre à dormir les yeux ouverts… Il y a longtemps qu’Adolphe a appris.

15 mai 1871 : appel de la Commune aux grandes villes de France. La partie minoritaire de la Commune se sépare du Comité de Salut public qui s’engage dans une posture autoritaire.

16 mai 1871 : la colonne Vendôme est abattue. Pourquoi pas ? Nous aussi avons connu à une date récente la même interrogation au sujet des statues des esclavagistes qui sont posées encore un peu partout de par le monde sans que presque personne ne sache qui elles représentent. La solution de les conserver tout en ajoutant un résumé de leur vie et de leurs actions avait été proposée. Depuis, cette fièvre a été totalement remplacée par une autre, celle du Covid. Y a-t-il eu une décision prise à ce sujet ? Mystère.

Quelques pensées d’écrivains plus ou moins tombés dans la désuétude concernant Gustave Courbet sur qui la responsabilité de la chute de la colonne Vendôme fut posée ? D’accord !

« … on demeurait stupéfait d’apercevoir une femme de grandeur naturelle, vue de face, extraordinairement émue et convulsée, remarquablement peinte, reproduite con amore, ainsi que disent les Italiens, et donnant le dernier mot du réalisme. Mais, par un inconcevable oubli, l’artisan, qui avait copié son modèle sur nature, avait négligé de représenter les pieds, les jambes, les cuisses, le ventre, les hanches, la poitrine, les mains, les bras, les épaules, le cou et la tête. Il est un mot qui sert à désigner les gens capables de ces sortes d’ordures, dignes d’illustrer les œuvres du marquis de Sade, mais ce mot n’est guère utilisé qu’en charcuterie.

L’homme qui peut, pour quelques écus, dégrader son métier jusqu’à l’abjection, est capable de tout. Si, malgré son outrecuidante vanité, il a une nature hésitante et timide, il ne s’associera à aucun crime, il répudiera sans effort toute action violente, il déplorera les massacres, il détestera les incendies ; mais que, sans péril immédiat, il trouve à exercer l’activité de sa bêtise en surexcitant les envieuses passions de la foule et en les satisfaisant, il n’y manquera pas et obtiendra ainsi un renom ridicule dont il ne pourra plus se débarrasser. C’est ce qui est advenu à Gustave Courbet pour avoir aidé au renversement de la Colonne. »

(Maxime du Camp)

Maxime du Camp évoque bien sûr « L’Origine du Monde » de Courbet.

Gustave Courbet, l'origine du monde, 1866

Une autre ?

« De quel accouchement fabuleux d’une limace et d’un paon, de quelles antithèses génésiaques, de quel suintement sébacé peut avoir été générée, par exemple, cette chose qu’on appelle Gustave Courbet ? Sous quelle cloche, à l’aide de quel fumier, par suite de quelle mixture de vin, de bière, de mucus corrosif et d’œdème flatulent a pu pousser cette courge sonore et poilue, ce ventre esthétique, incarnation du Moi imbécile et impuissant ? »

(Alexandre Dumas Fils)

Nettoyons-nous les yeux et l’esprit avec cet extrait :

« Aucun homme impliqué dans la machine industrielle n’est un homme libre de ses pensées et de ses actes, à part le grand capitaliste, et il ne l’est pas non plus, si je puis me permettre une contradiction dans les termes, à la mode irlandaise. Voyez-vous, les maîtres sont persuadés qu’ils ont raison de faire ce qu’ils font. C’est le comble de l’absurdité de toute cette situation. Ils sont tellement liés à leur nature humaine qu’ils ne peuvent faire quelque chose que s’ils pensent que c’est juste. Il faut qu’ils en reçoivent la confirmation.

« Quand ils veulent faire quelque chose, dans le monde des affaires, évidemment, il faut qu’ils attendent que surgisse dans leur cervelle un concept religieux, ou éthique, ou scientifique, ou philosophique qui leur dise que ce qu’ils font est juste. Et à ce moment-là, ils vont de l’avant, ils passent à l’acte, oubliant que l’une des faiblesses de l’esprit humain, c’est de prendre ses désirs pour des réalités. Tout ce qu’ils ont en tête sera considéré comme juste. Quoiqu’ils fassent, leur action reçoit toujours l’approbation. Ce sont des casuistes superficiels, des jésuites. Ils justifient même le mal qu’ils font par le bien qui en sortira. Un des axiomes fictifs qu’ils ont inventés pour leur plus grande satisfaction consiste à se déclarer supérieurs au reste de l’humanité. C’est de là que vient leur prétendue légitimité à distribuer le pain et le beurre pour le reste de l’humanité. Ils ont même ressuscité la théorie du droit divin des rois _ dans leur cas, les rois du commerce. »

« Jack LONDON, « Le Talon de Fer, 1908 »

Chanson : Michèle Bernard : la danse des bombes

17 mai 1871 : décret sur l’égalité des enfants légitimes et naturels, des épouses et des concubines pour percevoir les pensions.

19 mai 1871 : décret de laïcisation de l’enseignement.

21 mai 1871, premier jour de la Semaine Sanglante : l’armée versaillaise entre dans Paris par la porte de Saint Cloud. Un traître a envoyé un signal indiquant que la voie est libre. En effet, personne ne monte la garde alors que c’est le point le plus faible de toutes les fortifications. Delescluze lance un appel à la résistance par quartier. Très mauvaise tactique que plus tard les résistants polonais de Varsovie en 1944 et les nazis fanatiques de Berlin en 1945 confirmeront : la position défensive n’est pas toujours la meilleure défense. Soit dit en passant, Messieurs les Dirigeants actuels des syndicats, vous devriez peut-être vous aussi prendre quelques cours de stratégie à l’Ecole de Guerre.

Du dimanche 21 au dimanche 28 mai 1871 : la Semaine Sanglante. Les soldats de Versailles ont la tête remplie d’une propagande intense décrivant des hordes de pétroleuses en furie et d’assassins ivres de sang qui détruisent Paris et exterminent les honnêtes gens. Entre le 23 et le 26 mai, le palais des Tuileries, le Louvre, l’Hôtel de Ville sont incendiés, probablement par des tirs d’artillerie (le mythe des pétroleuses mettant le feu partout est un mythe). Dans la rage des combats qui se déroulent rue par rue, parfois maison par maison, et sur ordre de leurs officiers, les soldats exterminent sur place, la plupart du temps sans vérification, celles et ceux qu’ils rencontrent. Enfants, femmes et hommes sont fusillés ou passés au fil du sabre ou de la baïonnette sans autre forme de procès. D’autres sont faits prisonniers et emmenés vers les cours prévôtales où ils passent, dirions-nous aujourd’hui, en comparution immédiate (voir plus bas).

Les chiffres de ce massacre, largement encouragé par Thiers et l’Etat-major, demeurent approximatifs. On peut les évaluer cependant en se basant sur quelques chiffres :

Le 23 mai : massacre de 300 fédérés à la Madeleine.

Gustave Boulanger – La Villette encerclée par les troupes versaillaises, mai 1871

Le 24 mai : massacre de 700 fédérés au Panthéon. 6 otages de la Commune sont exécutés à la prison de la Roquette. Le général de la Commune Jaroslaw Dombrowski est mortellement blessé rue Myrrha. Il sera enterré dans un linceul rouge au Père-Lachaise, puis exhumé par les Versaillais pour être inhumé à nouveau dans un lieu inconnu.

Le 26 mai : 50 otages de la Commune sont fusillés rue Haxo.

Le 27 mai : à la suite de combats parmi les tombes du cimetière du Père-Lachaise, 147 fédérés sont fusillés à l’est du cimetière devant le mur de Charonne.

Le 28 mai : en début d’après-midi, la dernière barricade tombe, le dernier coup de feu venant d’un communard est tiré. Celui-ci parvient à s’échapper.

Le 29 mai : le fort de Vincennes occupé par les communards se rend.

Du 24 au 29 mai : caserne Lobau, entre 2000 et 3000 personnes sont fusillées par les Versaillais.

A la prison de la Roquette, 1900 personnes ont été fusillées, ainsi qu’à la prison de Mazas, à l’Ecole militaire, au parc Monceau. Les cours prévôtales jugeaient sommairement les prisonniers en un quart d’heure d’interrogatoire. Ils en sortaient sous 2 catégories, « les classés » et « les ordinaires ». Les premiers étaient immédiatement emmenés sur les lieux d’exécution. A la caserne Lobau, une fois les portes refermées, les gendarmes les abattaient au fur et à mesure de leur arrivéee. Certains condamnés, seulement blessés, couraient le long des murs. Les gendarmes leur faisaient la chasse et leur tiraient dessus jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Au Luxembourg, les « classés » étaient conduits dans le jardin où ils étaient fusillés contre la terrasse. Les soldats piétinaient dans le sang et la cervelle. Idem à l’Ecole Polytechnique, à la caserne Dupleix, aux gares du Nord et de l’Est, au jardin des Plantes. Les cadavres s’amoncelaient à la Tour Saint Jacques, au parc Monceau, à l’Ecole Polytechnique, à Passy, au Trocadéro, dans les lacs des Buttes-Chaumont. Les massacres de masse durèrent jusqu’au début du mois de juin. Un gigantesque bûcher fut érigé aux Buttes-Chaumont que l’on inonda de pétrole pour servir de four crématoire aux milliers de cadavres laissés plusieurs jours à l’air libre. Le reste des corps emplirent les fosses communes des cimetières du Père-Lachaise, Montparnasse, Montmartre, Charonne, Bagnolet, Bicêtre, Bercy. Le chef de la justice militaire a déclaré que 17 000 personnes ont été fusillées sur place ou dans les heures qui ont suivi leur arrestation. Près de 40 000 personnes furent arrêtées.

Dimanche 28 mai, le général marquis de Gallifet fit sortir 111 prisonniers des rangs parce qu’ils avaient les cheveux gris. Pourquoi ? Parce qu’ils étaient assez vieux pour avoir connu la révolution de juin 1848. Il leur déclara qu’ils étaient par conséquent « plus coupables que les autres » et les fit fusiller séance tenante. Voilà pourquoi le marquis de Gallifet a été surnommé « le marquis aux talons rouges » : il les avait suffisamment trempés dans le sang de ses victimes. Et comme il n’y a pas de rue Bazaine, il n’y a non plus aucune rue Gaston de Gallifet à Paris, pas plus qu’il n’y a de rue Adolphe Thiers. On impute à Gallifet la mort directe de 3000 prisonniers environ, exécutés selon son bon plaisir. Et lui-même est mort en 1909, couvert de décorations et dans son lit, comme un vrai général.

Ces hommes ne sont pas des communards fusillés par les Versaillais, qui ne s’encombraient pas l’esprit de disposer les communards dans des cercueils après leur exécution. Ceux-ci sont des tués lors des affrontements et des bombardements d’avril. Ils ont été photographiés afin d’être identifiés par leurs proches. Les numéros que l’on distingue se rapportent à leurs biens et leurs effets personnels retrouvés qu’on a entreposés.

Je détaille tout ceci non pour le plaisir d’aligner des bilans macabres, mais pour donner une idée de la férocité des affrontements puis des liquidations. Il s’agissait bien de mater avec la dernière rigueur la révolte de toute une classe réputée dangereuse, dans le but avéré de se débarrasser des éléments les plus menaçants pour le « parti de l’ordre et des honnêtes gens », ainsi que Thiers qualifiait les possédants. Il fallait que la violence de la répression annihile pour longtemps toute velléité de revanche parmi le peuple. Le Maître a suffisamment appuyé son « talon de fer » sur la face de son esclave à terre pour qu’il en garde la marque et qu’il s’en souvienne durablement. La leçon en effet ne sera pas oubliée. La colère non plus, qui favorisera jusqu’au début du siècle suivant des courants anarchistes extrêmement déterminés et actifs, ainsi que des courants socialistes qui structureront leur pensée et leur force en syndicat (la CGT), en parti (le parti socialiste mené par Jean Jaurès en France) et le parti communiste russe. Lénine, Trotski seront fortement imprégnés par l’esprit de la révolution française de 1789 et de la Commune au moment de la révolution de 1917. Le premier hymne soviétique n’est-il pas la Marseillaise (avec des paroles russes) ?

Le décompte des massacrés se situe dans une fourchette large : entre 15 000 et 35 000 assassinés de tout âge et de tout sexe au cours de cette seule semaine de folie meurtrière. A titre indicatif, l’armée de Versailles a déploré la perte de 877 soldats au cours de l’ensemble des opérations, du 3 avril au 28 mai.

« Le sol de Paris est jonché de leurs cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon, il faut l’espérer, aux insurgés qui osaient se déclarer partisans de la Commune. »

(Adolphe Thiers aux préfets, 25 mai 1871)

Édouard Manet, guerre civile, 1871

28 mai 1871 : « Versailles. Il pleut. Les députés n’en finissent pas de remercier leur dieu. (…) Ernest Dumas est de retour dans sa mairie. Il enregistre des naissances.

Il pleut rue de Paris à Belleville. La Commune tire peut-être un dernier coup de canon.

Eugène Varlin défend encore une barricade. Avec lui, les deux frères Ferré, une ambulancière nommée Louise, Jean-Baptiste Clément et d’autres.

A Versailles, on passe à table.

Une heure. Rue de la Fontaine-au-Roi, la barricade est prise. Les défenseurs parviennent à s’échapper.

Versailles. Deux heures et quart. Thiers envoie un télégramme de triomphe. La paix va renaître mais ne saurait chasser des cœurs honnêtes et patriotiques la profonde douleur dont ils sont pénétrés.

Boulevard Voltaire. Un prêtre enjambe les cadavres, hommes, femmes, enfants, et se réjouit de retrouver Saint-Ambroise, son église. Un fusilier-marin dévide les boyaux d’une femme avec sa baïonnette. Un autre arrache un anneau d’or à l’oreille d’un fédéré mort.

La dernière barricade est rue Ramponneau. Un fédéré tire le dernier coup de chassepot de la Commune. Il est indigné d’être vaincu. Il parvient à s’échapper.

Quatre heures. Il pleut rue Cadet. Un prêtre reconnaît Eugène Varlin. Il est Chevalier de la Légion d’honneur. D’Honneur. Il le dénonce. Le tueur est le lieutenant Sicre. Le sabre et le goupillon. Ils ont déjà la victoire. Ils veulent encore le sang. Varlin ne résiste pas. Le tueur lui attache les mains. Il l’emmène rue de Rosiers. Varlin est fusillé.

Le vent pousse la fumée vers Versailles. Il continue à pleuvoir. La journée n’est pas terminée. Les massacres non plus. Il sera tombé précisément 22,75 mm de pluie dans la cour de l’Observatoire. La journée aura duré exactement quinze heures et cinquante et une minutes. Personne ne sait même approximativement combien de personnes auront été tuées. »

(Michèle Audin, « Comme une rivière bleue », 2017)

« Le bain de sang que le peuple de Paris vient de prendre était peut-être d’une horrible nécessité pour calmer certaines de ses fièvres. Vous le verrez maintenant grandir en sagesse et en splendeur. »

(Emile Zola, le Sémaphore de Marseille, 3 juin 1871)

Edouard Manet, fusillade des communards,1871

« Il y a une lutte des classes, bien sûr, mais c’est ma classe, celle des riches, qui fait la guerre. Et nous gagnons. »

(Warren Buffett, sur CNN, 2005)

Chansons : Francesca Solleville : la semaine sanglante (Jean-Baptiste Clément)

Serge Utgé-Royo, etc. : le capitaine au mur (Jean-Baptiste Clément)

L’épilogue n’est pas marrant-marrant, comme on sait. Le dernier coup de canon tiré, le dernier coup de fusil tiré dans les ultimes combats du 28 mai, n’empêchèrent pas d’entendre, à travers toute la ville, les feux roulants des pelotons d’exécutions et des mitrailleuses pendant plusieurs jours encore. Pendant ce temps, les longues colonnes de femmes, d’enfants et d’hommes prenaient le chemin de la prison de Versailles et de Satory pour être conduites dans des camps sans hygiène, le plus souvent à ciel ouvert et presque sans nourriture ni abri. La malnutrition, l’épuisement eurent bientôt fait à nouveau le lit des maladies comme au temps du Siège.

Les vaincus attendirent là, pendant souvent plusieurs mois, leur présentation devant les conseils de guerre.

Que devinrent les principaux acteurs de la révolution ? Flourens, Duval avaient été tués dès le début avril. Dombrowski le fut fin mai. Charles Delescluze se suicida le 25 mai en s’exposant debout et immobile sur une barricade de la place du Château-d ’Eau jusqu’à ce qu’une balle l’abattît. On a vu aussi que Varlin avait été exécuté le 28 mai. Rossel et Ferré furent jugés à Versailles et passés par les armes en novembre 1871. Courbet a été arrêté et incarcéré à la prison de Sainte Pélagie. Son procès eut lieu à Versailles durant l’été 1871 à l’issue duquel il fut condamné à restaurer la colonne Vendôme à ses frais.

Gustave Courbet, autoportrait à la prison de Sainte-Pélagie, 1872

Louise Michel fut incarcérée à la prison de Versailles. A son procès, elle assuma son entière responsabilité et demanda pour elle-même la peine qui avait été souvent prononcée pour les autres, à savoir la peine de mort, ce qui fut requis. Les juges la condamnèrent à la déportation dans une enceinte fortifiée, la plus dure peine de déportation, en Nouvelle Calédonie. Henri de Rochefort et des centaines d’autres prirent le même chemin et subirent de longues années encore l’exil, l’enfermement, les mauvais traitements d’une chiourme le plus souvent impitoyable et brutale.